Le canal d'Entreroches est l'ancienne liaison navigable entre Yverdon-les-Bains, au bord du lac de Neuchâtel, et Cossonay, située à une dizaine de kilomètres au nord du lac Léman. Il s'agissait de la partie la plus haute et la plus réalisée du canal prévu au 17e siècle entre la mer du Nord et la Méditerranée via le Rhin et le Rhône à travers la Suisse. Le canal était emprunté par des péniches plates de 20 mètres de long et d'un peu plus de trois mètres de large. On y transportait du sel, des céréales et surtout du vin. Les barges étaient halées par des hommes ou des chevaux. 90 % des marchandises étaient transportées en direction du nord. A partir du milieu du 18e siècle, l'exploitation du canal n'était plus rentable. Les exploitants ont dû déposer le bilan en 1797. Après l'effondrement d'un pont enjambant le canal, le trafic fut complètement interrompu en 1829. Entre-temps, les routes de campagne avaient été aménagées et, à partir de 1855, le chemin de fer reliait Yverdon à Lausanne en passant par le tunnel du Mormont.

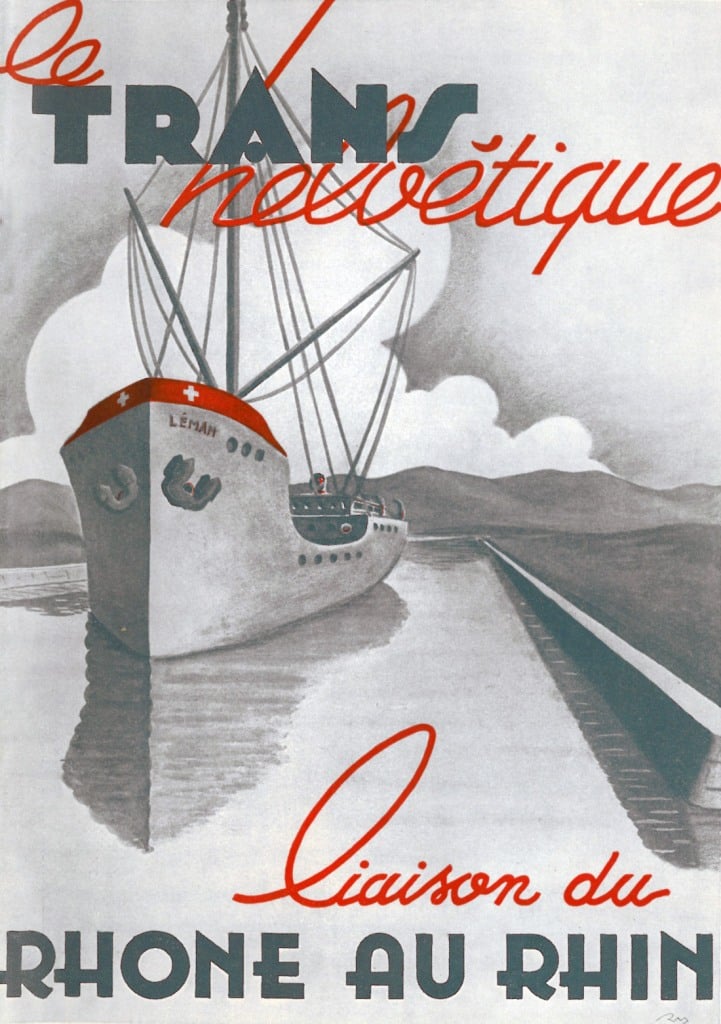

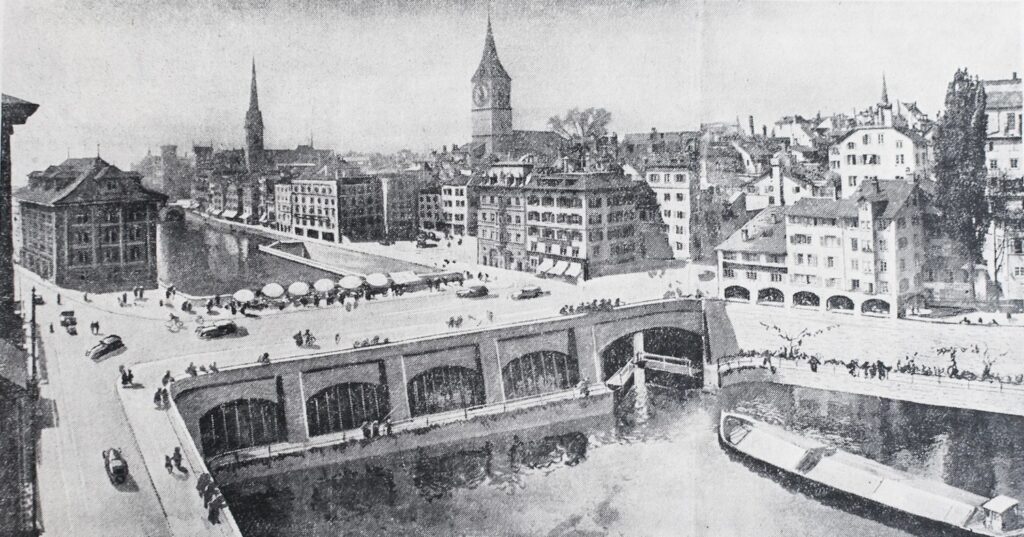

Au 20e siècle, le projet a été poursuivi sous le nom de canal transhelvétique. En 1912, le projet d'un nouveau Canal d'Entreroches fut présenté. Cinq écluses devaient mener du lac Léman à la ligne de partage des eaux, et deux autres jusqu'au lac de Neuchâtel. En 1916, la loi fédérale stipulait que la navigation devait être prise en compte dans l'exploitation de la force hydraulique. L'arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 1923 stipulait que le développement de la force hydraulique ne devait pas entraver la navigation sur l'Aar depuis le lac de Bienne jusqu'au Rhin et sur la Thielle entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne. Si nécessaire, les tronçons fluviaux devaient pouvoir être aménagés pour permettre la circulation de remorqueurs et de chalands d'une capacité de 1000 à 1200 tonnes. Les projets incluaient également les tronçons jusqu'au lac de Constance, Zurich et Lucerne. Dans les années 1960, une entreprise de publicité a fait la promotion du "canal transhelvétique".

Les rapports du Conseil fédéral de 1956, 1965 et 1971 concluaient de plus en plus clairement que le canal était trop cher, inutile et non rentable. Ces rapports déclenchaient régulièrement des tempêtes d'indignation en Suisse romande. Et il fallut attendre 1996 pour que la Confédération tire un trait définitif sur le projet. Au niveau régional, cela a même duré plus longtemps : jusqu'en 2006, une loi vaudoise interdisait toute construction sur le tracé du canal transhelvétique susceptible d'entraver un jour la navigation. En 2012 encore, Paul Roggo, du conseil d'administration de Transhelvetica SA, une société de financement du canal transhelvétique qui existe encore aujourd'hui, a répondu aux questions du Beobachter. Le canal verra le jour, disait-il. Pas aujourd'hui ni demain, mais dans quarante ans : "Il ne manque plus qu'un petit bout".

L'article complet paraîtra dans "Géomatique Suisse" 7-8/2025.