L'Institut de cartographie et de géoinformation de l'ETH Zurich a fêté son centenaire le 4 septembre 2025 en organisant un symposium pour les spécialistes. Une publication commémorative donne un aperçu approfondi de 170 ans de cartographie à l'école supérieure et s'adresse également aux profanes qui s'intéressent à l'art de la carte et à l'(aux) histoire(s) bien racontée(s). Qu'il s'agisse de Google Maps, d'une carte de randonnée ou d'un atlas mondial, nous utilisons ces œuvres au quotidien pour nous orienter ou nous informer. Mais les cartes ont aussi une composante politique, comme nous l'a rappelé récemment le changement de nom du "Golfe du Mexique" en "Golfe d'Amérique" ordonné par un président de la République. L'Atlas mondial suisse, que beaucoup d'entre nous ont découvert pour la première fois à l'école, décrit la carte comme le résultat d'un processus d'interprétation, de classification et d'abstraction. Il en ressort déjà qu'une carte est toujours basée sur des décisions subjectives.

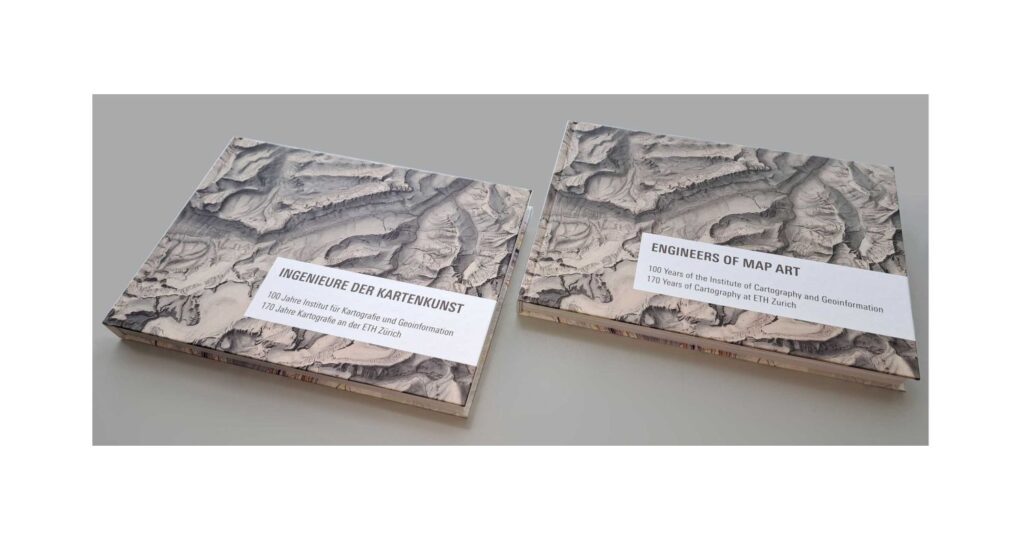

La brochure commémorative "Ingenieure der Kartenkunst", publiée par l'Institut de cartographie et de géoinformation de l'EPF de Zurich à l'occasion de son centenaire, est également rédigée de manière subjective et rafraîchissante. L'auteur principal Lorenz Hurni, l'actuel professeur de cartographie à l'EPF de Zurich, et ses coauteurs n'hésitent pas à faire des classifications et des déclarations claires, ce qui rend l'ouvrage vivant et agréable à lire. L'ouvrage est marqué par la constatation que la cartographie à l'EPFZ a toujours été menacée de marginalisation. La création de l'institut en est l'illustration, même si elle reposait principalement sur les pinceaux et la peinture. Mais nous y reviendrons. L'importance que les auteurs accordent à l'institut s'exprime dans les deux sous-titres de la publication commémorative, qui évoquent en fait deux anniversaires. "100 ans d'Institut de cartographie et de géoinformation" se réfère au "vrai" anniversaire, mais ne comprend que quatre des six professeurs de l'ETH à ce jour à l'Institut. Le deuxième sous-titre "170 ans de cartographie à l'ETH Zurich" indique clairement que l'ouvrage couvre toute la période depuis la création de l'école supérieure. L'histoire de la cartographie est une partie importante de l'histoire de l'ETH Zurich. On apprend ainsi beaucoup de choses sur la création de l'école polytechnique en 1855 et sur son fonctionnement tout au long de ces années. La publication commémorative fournit - toujours en se concentrant sur la cartographie et la géoinformation - des aperçus généraux sur la manière dont les professeurs ont été (et sont) nommés, sur la manière dont l'école supérieure était organisée à différentes époques et sur les facteurs qui conduisent à des adaptations des contenus d'enseignement. Des détails sur les nominations, l'équipement des chaires, la recherche de financements externes, mais aussi sur les rivalités entre les scientifiques rendent la lecture divertissante. En outre, l'ouvrage commémoratif fournit des informations sur l'origine et les intérêts des professeurs. Pas seulement dans le texte, mais aussi sous forme de cartes, de dessins et de photos.

Les origines de la cartographie suisse

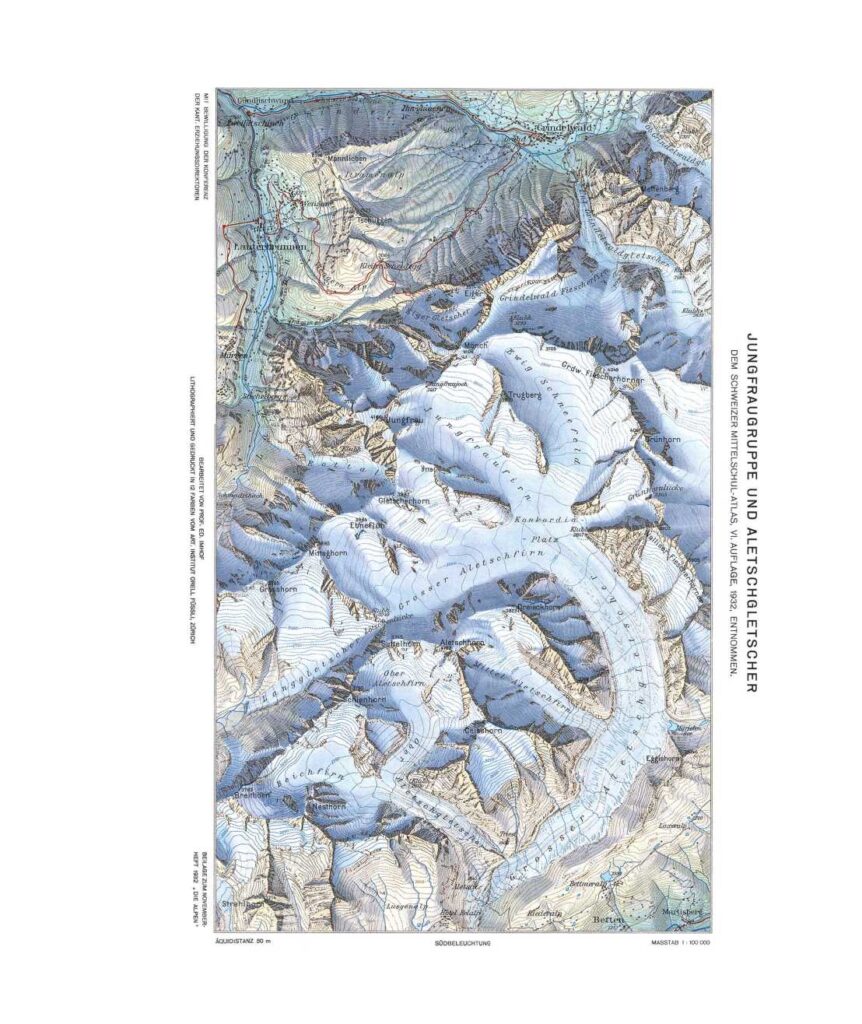

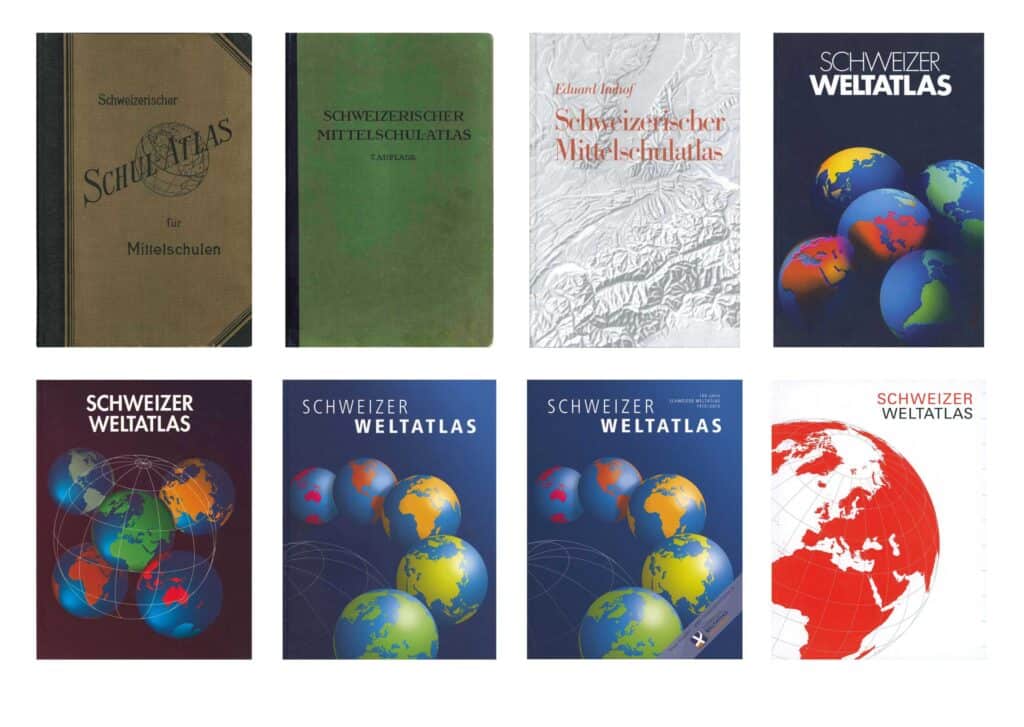

Un chapitre est consacré à chacun des cinq professeurs de cartographie de l'ETH et au professeur actuel de géo-ingénierie de l'information géographique. Ils sont précédés d'un chapitre sur les origines de la cartographie suisse. Celui-ci nous conduit au 16e siècle, lorsque les premières cartes et reliefs ont vu le jour en Suisse - souvent avec une orientation militaire. Il est remarquable de constater que les œuvres de l'époque étaient déjà reconnues au niveau international. Du point de vue zurichois, des noms comme Johann Jakob Scheuchzer, auquel une rue est dédiée près du bâtiment principal de l'ETH, sont intéressants. Il a connu une grande attention au début du 18e siècle avec sa carte appelée "Nova Helvetiae tabula geographica" et a contribué, grâce à son rayonnement international, à l'émergence du tourisme alpin anglais. Outre l'armée et le tourisme, les écoles ont été le troisième moteur de la cartographie. Au milieu du 19e siècle, la carte Dufour a fait fureur parmi les spécialistes et a même été qualifiée de "carte la plus remarquable du monde". En Suisse, la première représentation cartographique correcte du pays a été considérée comme la première grande réalisation de l'État fédéral qui venait d'être créé et a ainsi contribué à forger l'identité du pays. La carte a été publiée par le Bureau topographique, qui était considéré en Suisse comme le centre de compétence incontesté en matière de cartographie jusqu'à une bonne partie du 20e siècle. Johannes Wild a été engagé comme premier professeur de cartographie par le Polytechnique nouvellement créé, nom donné à l'EPF jusqu'en 1911. En tant qu'ancien directeur du Bureau topographique de Zurich, il ne représentait pas un danger pour la suprématie de sa "grande sœur" (l'actuel swisstopo) à Berne, constatent les auteurs dès le début du chapitre. Il est décrit comme extrêmement polyvalent, mais du point de vue de la cartographie, il aurait réalisé ses plus grandes performances dans le domaine de la cartographie avant d'être nommé professeur. Dans la nouvelle école supérieure, tout tournait d'abord autour de l'enseignement - également en cartographie. Mais au cours des décennies suivantes, l'intérêt de Wild s'est surtout porté sur la formation d'ingénieurs, dont on avait un besoin urgent pour les grands travaux d'infrastructure comme le chemin de fer du Gothard. Lorsqu'il se retira en 1889 à l'âge de 75 ans, Fridolin Becker, qui travaillait déjà comme assistant auprès de Wild, reprit ses cours. La cartographie a été négligée, écrivent les auteurs. Cela s'est traduit par la lenteur du processus par lequel Becker est passé avant d'être promu professeur ordinaire. La cartographie manquait également d'infrastructure pour la recherche. Becker n'a pu élaborer de nouvelles cartes, très innovantes pour l'époque, que grâce à des mandats de tiers, notamment du Club alpin suisse CAS. Il tenait particulièrement à ce que les cartes soient accessibles à de larges couches de la population. Il s'est donc concentré sur les cartes scolaires et les atlas. Mais c'est son successeur, Eduard Imhof, qui devait achever un atlas pour l'école publique. En raison de sa maladie, ce dernier avait déjà repris l'enseignement de Becker durant ses dernières années.

La création de l'institut

En 1925, Imhof fut nommé professeur extraordinaire et demanda à disposer de sa propre salle. Lorsque cette demande lui fut accordée, il ordonna aux peintres d'écrire "Institut de cartographie" au-dessus de la porte de la salle : L'occasion de la fête de cette année et de la publication commémorative. A l'époque, il n'existait pas de règle claire sur ce qui constituait un institut à l'EPF de Zurich. Mais cette désignation ne changeait rien au fait que Imhof était le seul professeur de l'institut et que sa chaire était dotée de moyens modestes. Une deuxième chaire ne devait être ajoutée qu'en 2010, avec la nomination de Martin Raubal.