Dieser Artikel fasst den ausführlichen Bericht über die Vermessungsarbeiten an den Gotthardbahn-Tunnel der Bergstrecke Erstfeld – Biasca kurz zusammen und zieht ein Fazit. Die Arbeiten erfolgten in den Jahren 1869 bis 1881. Der «Grosse Tunnel» der Gotthardbahn, die sieben Kehrtunnel und der Naxberg-Tunnel werden im Bericht beleuchtet, die vielen weiteren Tunnel nicht. Der 78-seitige, nur deutschsprachige Bericht ist zusammen mit drei Beschrieben über inventarisierte Objekte im Virtuellen Museum der Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz (www.gggs.ch/virtuelles-museum) abgelegt. Alle können heruntergeladen werden.

Cet article résume brièvement le rapport détaillé sur les travaux de mensuration des tunnels du chemin de fer du Gothard de la ligne de montagne Erstfeld – Biasca et en tire un bilan. Les travaux ont eu lieu entre 1869 et 1881. Le «Grand Tunnel» du chemin de fer du Gothard, les sept tunnels hélicoïdaux et le tunnel de Naxberg sont mis en lumière dans le rapport, mais pas les nombreux autres tunnels. Le rapport de 78 pages, rédigé uniquement en allemand, est déposé dans le Musée virtuel de la Socié- té pour l’histoire de la géodésie en Suisse (www.gggs.ch/virtuelles-museum) avec trois descriptions d’objets inventoriés. Tous peuvent être téléchargés.

Questo articolo riassume brevemente il rapporto dettagliato sui lavori di rilevamento delle gallerie della Ferrovia del Gottardo sulla linea montana Erstfeld – Biasca e ne trae una conclusione. I lavori furono eseguiti tra il 1869 e il 1881. La «Grande Galleria» della Ferrovia del Gottardo, le sette gallerie elicoidali e la galleria del Naxberg sono evidenziate nel rapporto, ma non le numerose altre gallerie. Il rapporto di 78 pagine, disponibile solo in tedesco, è conservato nel Museo virtuale della Società per la storia della geodesia in Svizzera (www.gggs.ch/virtuelles-museum) insieme a tre descrizioni degli oggetti rilevati. Tutti possono essere scaricati.

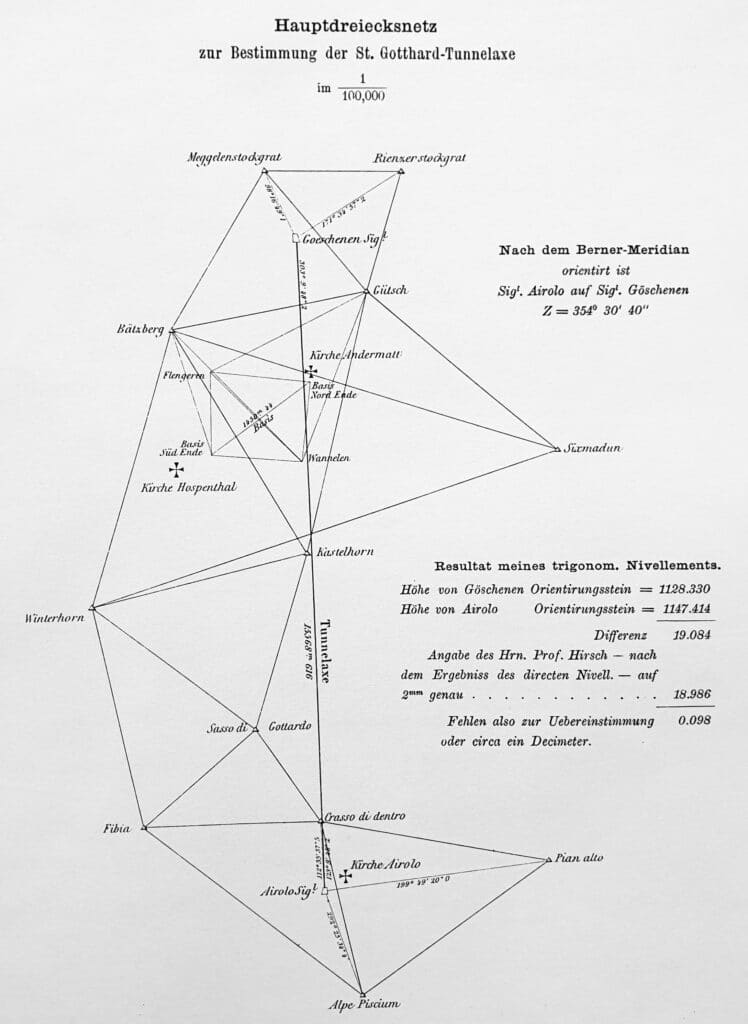

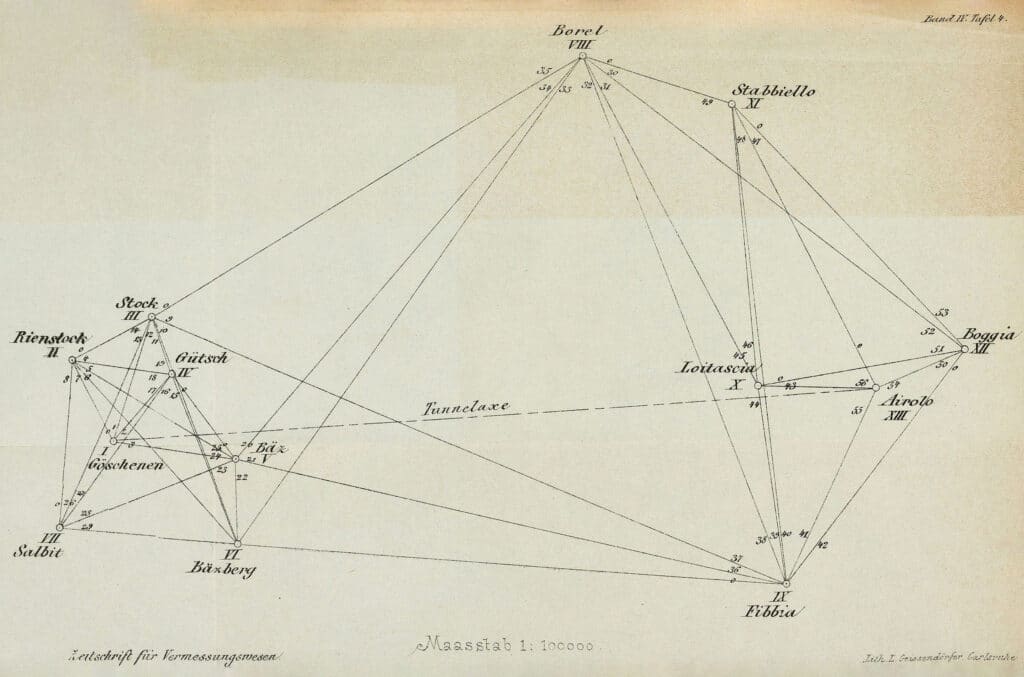

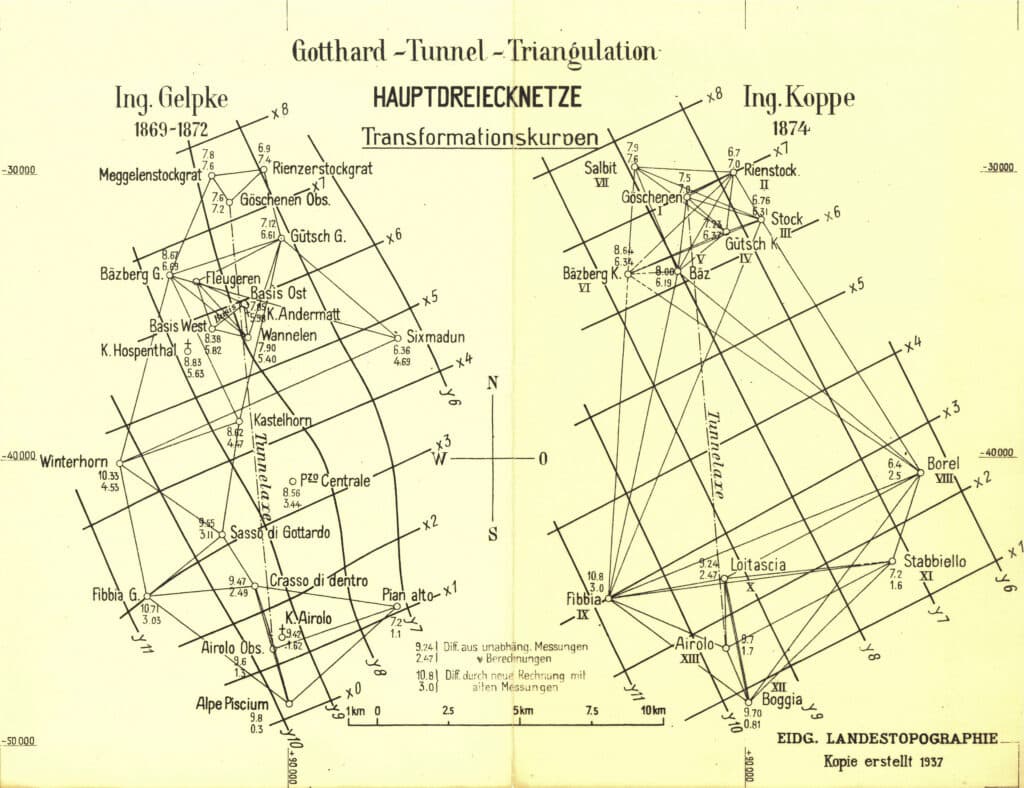

Der ausführliche Bericht über die Vermessungsarbeiten an den Gotthardbahn-Tunnel der Bergstrecke Erstfeld – Biasca behandelt im 2. Kapitel die vorhandenen und neu erstellten Fixpunkt- und Plan- Grundlagen für die Trassierung der Zufahrtsstrecken. Kapitel 3 beschreibt die initialen Vermessungshauptpunkte für den Tunnelvortrieb und das Vorgehen bei selbigem. Dann werden die Grundlagenvermessungen und Tunnelabsteckungen Otto Gelpkes (Kapitel 4) und Carl Koppes (Kapitel 5) anhand ihrer originalen Publikationen geschildert, die Abbildungen 1 und 2 zeigen ihre Hauptdreiecks- netze. Die beiden Ingenieure haben zeitweise parallel gearbeitet, Gelpke war Vorstand der topographischen Abteilung der Gotthardbahn-Gesellschaft, Koppe sein Untergebener. Dieser Umstand führt im Bericht – bedingt durch die Literaturquellen – zu Mehrfachnennungen einzelner Tatbestände. Kapitel 6 fasst die Absteckung der sieben Kehr- und Spiraltunnel zusammen, in Kapitel 7 werden die Beiträge von Vorgesetzten oder Rezensenten und von Nachforschenden nach dem Jahre 1900 angesprochen. Kapitel 8 beschreibt die damals verwendeten Theodolite und Passageinstrumente. Die meisten sind heute noch vorhanden und gut erhalten. Nach einem Glossar (Kapitel 9) zu heute nicht mehr oft gebrauchten Begriffen listet Kapitel 10 die verwendeten Quellen und ihre Fundorte auf. Der Anhang (Kapitel 11) diskutiert die hauptsächlichen Fixpunkte, positioniert sie in den Bezugsrahmen LV03 (Abb. 3) und LV95/LN02 und schliesst auf ihren heutigen Zustand. Weiter inventarisiert der Anhang die heute noch vorhandenen Messinstrumente und den massiven Messpfeiler des Observatoriums Göschenen.

Zusammenfassend lässt sich aufgrund der Nachforschungen feststellen:

- Die grundlegenden Methoden waren die Triangulation und die Polygonierung. Weiter das geometrische Alignement, denn lange Tunnel verliefen bis 24.7.1908 (Einbruch des Lötschbergtunnels im Gasterntal) streng in einer Vertikalebene, Kurven in der Horizontalebene wurden mittels geradlinig weitergeführter Richtstollen bewältigt (z. B. bei dem in einem 300 m Radius endenden Tunnel in Airolo).

- Die Höhen wurden mittels geometrischem Nivellement oder trigonometrischer, seltener auch barometrischer Höhenmessung übertragen.

- Topografische Plangrundlagen wurden mit Messtisch und Kippregel im Messtischverfahren grafisch und halbgrafisch erstellt, anfänglich im Massstab 1:10000, später 1:2500 bis 1:1000, letzterer für örtlich begrenzte Katasterpläne (z. B. Göschenen) und Detailprojekte.

- Die Instrumentenbauer stellten die Messmittel meist auf Bestellung her und nicht in Serien: Die Gotthardbahn-Ingenieure erstellten dazu Konstruktionszeichnungen und ihre Erfahrungen flossen in Neuentwicklungen ein.

- Der geodätische Massstab stammte anfänglich aus der damals noch ungenügenden Landestriangulation, dann aus einer (mehrfachen) 1450.44 m Basismessung von Otto Gelpke in der Talebene von Andermatt. Diese war mitverantwortlich für die späteren Durchschlagsfehler.

- Die mechanischen Theodolite erreichten eine beachtliche empirische Richtungs-Standardabweichung aus der Ausgleichung von 0.75 mgon (Gelpke )bzw. 0.31 mgon (Koppe); bei den Kehrtunnel 1.9 mgon. Die hauptsächlich verwendeten Theodolite (Abb. 4) und grossen Passageinstrumente (Abb. 5) sind gut erhalten vorhanden (bei swisstopo, in der Sammlung Kern, im Verkehrshaus der Schweiz).

- Distanzen wurden mit 20 m Stahlbändern oder kalibrierten 3 m Holzlatten gemessen, längere Distanzen wurden aus der Triangulation gerechnet bzw. bei den Kehrtunneln wurden Messbasen angelegt. Die Messmittel wurden zwar genügend oft kalibriert, wichen aber im Tagesverlauf wegen Wärme- und Luftfeuchtigkeitseinflüssen von den Kalibrierwerten ab.

- Die messtechnische und rechnerische Redundanz wurde hoch gewichtet und führte so zu zuverlässigen Resultaten.

- Ausgewertet wurde von Hand: Triangulationsnetz-Berechnungen mit bedingter Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate, mit logarithmischen Rechenoperationen und evtl. Rechenschiebern (letztere sind nicht dokumentiert).

- Nur Koppe hat astronomisch beobachtet und sphärische Reduktionsgrössen berücksichtigt (sphärischer Exzess, Reduktionen ins Projektionssystem).

- Die (empirischen) Lotabweichungen haben weder Gelpke noch Koppe wissenschaftlich streng behandelt, die Refraktionskoeffizienten haben beide ermittelt.

- Transportmittel waren Postkutsche, Stollenbahn und Fussmarsch mit vielen Lastenträgern.

- Meldungen wurden übermittelt mittels handschriftlichem Brief in Kurrentschrift, Zurufen, Hornsignalen/Pfeifen, Lichtzeichen (mit Kerzen- oder Petrollampen), ab 1875 mittels Morse-Telegrafie. Ein Einsatz von Heliographen wird in der Literatur nicht erwähnt.

- Die Beteiligten waren physisch weit mehr gefordert als sie es heute sind.

- Der Bundesrat legte den offiziellen Baubeginn der Gotthardbahn auf den 1. Oktober 1872 fest, Favre begann am 24.10.1872 mit dem Ausbruch in Göschenen nach der belgischen Baumethode (im Tunnelquerschnitt von oben nach unten), der Durchschlag geschah am 29.2.1880: Längsfehler 7.11 m, Querfehler 33 cm, Höhenfehler 5 cm.

- Der Bau des «grossen Tunnels» kostete 61 Mio. Fr., die Vertragssumme Louis Favres lag bei Fr. 47 804 300 für 14900 m Tunnel. 1938 war der Tunnel 15002.64 m lang, heute wegen einer Strassenüberdeckung in Airolo etwas länger.

- Der Arbeitsfortschritt wurde in ganz Europa mitverfolgt und lebendig diskutiert

Das Studium der Literaturquellen in ihrer vollen Tiefe führte zu wachsender Begeisterung und Ehrfurcht vor den grossen Herausforderungen und Taten der Vermessungsingenieure von anno 1869– 1881. Heute kann man sich vor ihnen nur verneigen und ihre Leistungen staunend würdigen.

Abb. 4: «Gotthard-Theodolit», Bestimmung der Gotthard-Tunnel Achse, 1874 (swisstopo Bild 9287, 2013).

Quellen:

Siehe Kapitel 10 des vollständigen Berichts.