Der Canal d’Entreroches ist die ehemalige schiffbare Verbindung zwischen Yverdon-les-Bains am Neuenburgersee und dem rund zehn Kilometer nördlich des Genfersees gelegenen Cossonay. Er war der ausgeführte und höchstgelegene Teil des im 17. Jahrhundert zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer über Rhein und Rhône geplanten Kanals durch die Schweiz. Befahren wurde der Kanal mit flachen, 20 Meter langen und etwas mehr als drei Meter breiten Lastkähnen. Transportiert wurden Salz, Getreide und vor allem Wein. Die Kähne wurden von Menschen oder mit Pferden getreidelt. 90 Prozent der Waren wurden in nördlicher Richtung transportiert. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts war der Betrieb des Kanals nicht mehr rentabel. Die Betreiber mussten 1797 Konkurs anmelden. Nach dem Einsturz einer über den Kanal führenden Brücke wurde 1829 der Verkehr vollständig eingestellt. In der Zwischenzeit waren die Landstrassen ausgebaut und ab 1855 fuhr die Eisenbahn von Yverdon nach Lausanne durch den Mormont-Tunnel.

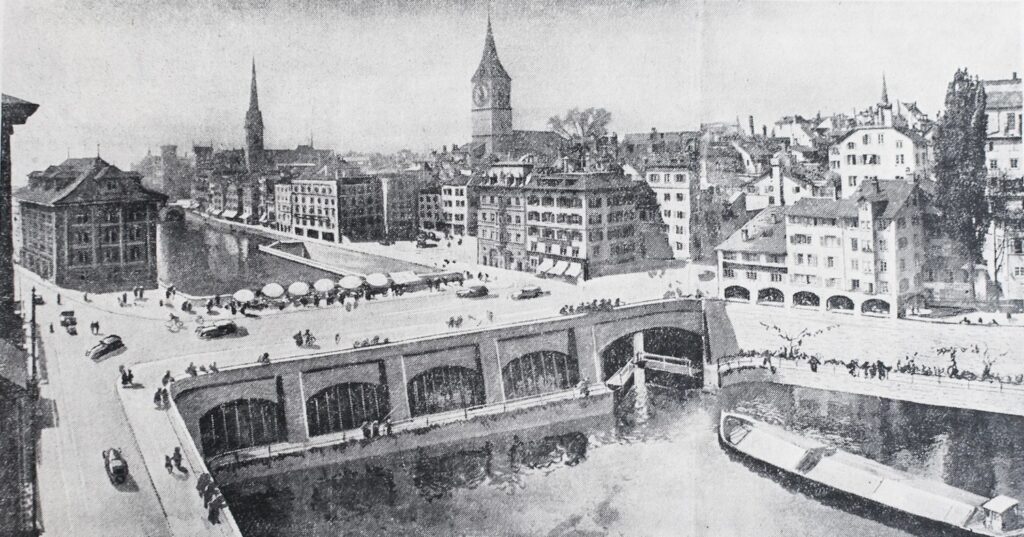

Im 20. Jahrhundert wurde das Projekt unter dem Namen Transhelvetischer Kanal weiterverfolgt. 1912 wurde das Projekt eines neuen Canal d’Entreroches vorgestellt. Fünf Schleusen sollten vom Genfersee zur Wasserscheide führen, zwei weitere bis in den Neuenburgersee. 1916 wurde im Bundesgesetz verankert, dass bei der Wasserkraftnutzung die Schifffahrt zu berücksichtigen sei. Im Bundesratsbeschluss vom 4. April 1923 wurde festgehalten, dass der Ausbau der Wasserkraft das Befahren der Aare vom Bielersee bis in den Rhein und der Zihl zwischen Neuenburger- und Bielersee nicht behindern darf. Die Flussstrecken sollten bei Bedarf für das Befahren mit Schlepper und Schleppkähnen von 1000 bis 1200 t Fassungsvermögen hergerichtet werden können. In den Projekten wurden auch die Strecken bis zum Bodensee, Zürich und Luzern einbezogen. In den 1960er Jahren propagierte eine Werbefirma den «Transhelvetischen Kanal».

Bundesratsberichte von 1956, 1965 und 1971 zogen immer deutlicher den Schluss, dass der Kanal zu teuer, unnütz und unrentabel sei. Die Berichte lösten in der Westschweiz regelmässig Stürme der Entrüstung aus. Und es dauerte noch bis 1996, dass der Bund einen endgültigen Schlussstrich unter das Projekt zog. Auf regionaler Ebene dauerte es sogar noch länger: Bis 2006 gab es in der Waadt ein Gesetz, das auf der Strecke des Transhelvetischen Kanals keine Bauten erlaubte, die die Schifffahrt dereinst behindern könnten. Noch 2012 stand Paul Roggo vom Verwaltungsrat der Transhelvetica SA, einer noch heute existierenden Finanzierungsgesellschaft des Transhelvetischen Kanals, dem Beobachter Red und Antwort. Der Kanal werde kommen, sagte er. Nicht heute oder morgen, aber in vierzig Jahren: «Es fehlt nur noch ein kleines Stück».

Der vollständige Artikel erscheint in „Geomatik Schweiz“ 7-8/2025.